Ahmed Ben Bella, président un peu

prisonnier beaucoup, exilé sans amertume

Par Charles-Henri Favrod

Ce portrait est paru dans Le Temps stratégique No 3, hiver 1982-1983.

Ahmed Ben Bella, président de la République algérienne renversé par Boumediène en 1965, emprisonné quatorze ans dans le Sud algérien, est libre aujourd’hui, exilé volontaire en France. Charles-Henri Favrod, qui lui a longuement rendu visite il y a peu, nous invite à un voyage en zig-zag dans une destinée peu commune.

Charles-Henri Favrod, a été mêlé de près aux contacts secrets qui ont permis, dès 1961, à la France et a la « guérilla » algérienne, de négocier l’indépendance de l’Algérie. Grand voyageur, il a écrit plusieurs livres sur l’Asie, l’Afrique, le monde arabe et, en particulier, la guerre d’Algérie et les débuts du FLN. Il a créé et dirige l’Encyclopédie du monde actuel.

J‘ai vu Ahmed Ben Bella pour la première fois au Caire, en 1953. Il venait d’y arriver et de rejoindre le Bureau du Maghreb, dont les ténors étaient à l’époque le Tunisien Salah Ben Youssef et la Marocain Allal el-Fassi. On parlait encore peu de l’Algérie, apparemment résignée à son sort départemental, mais la Tunisie et le Maroc étaient tout près d’obtenir leur indépendance. Les Algériens se montraient discrets et s’appliquaient à ne pas se faire trop remarquer dans une Égypte plus nationaliste et fiévreuse que jamais, un an après la prise du pouvoir par Gamal Abdel Nasser et les Officiers libres.

Les Algériens ? En effet, rue Sarwatt-Pacha, il y a déjà, depuis 1951, Mohamed Khider, député du MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques) derrière lequel se dissimule le PPA, le Parti du peuple algérien, interdit. Et, depuis 1952, Hocine Aït Ahmed, fondateur de l’Organisation spéciale, OS, rompu à l’action clandestine, est aussi au Caire parce que la police française, en Algérie, a commencé à remonter les filières et à comprendre que la résistance s’organise.

En 1949, hold-up

« politique » à Oran:

la police le prend

pour Pierrot-le-Fou

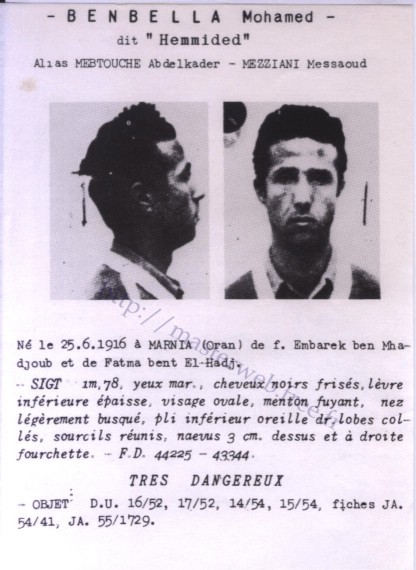

Le révélateur a été précisément l’attaque de la poste d’Oran, en avril 1949. Militant de l’OS, responsable de l’Oranie, Ben Bella a été chargé par Aït Ahmed de préparer ce hold-up pour procurer des fonds à l’Organisation spéciale du PPA-MTLD. Le Comité central du parti ne fait en effet pas confiance aux jeunes militants qui estiment qu’il faut aller chercher l’argent là où il est. La police française croit d’abord à un coup monté par Pierrot-le-Fou, dont les exploits défraient alors la chronique en métropole. Puis, Police judiciaire et Renseignements généraux comparent leurs informations et découvrent la vérité. En mars 1950, Ben Bella est arrêté à Alger, condamné, au cours d’un spectaculaire procès, à huit ans de détention, non sans avoir profité du tribunal pour tenir d’ardents propos révolutionnaires et nationalistes. En avril 1952, il s’évade de la prison de Blida, réussit à gagner Marseille et Paris, où il se cache dans une mansarde de la rue Rochechouart. Puis, via la Suisse, c’est l’Égypte.

En 1953, je rencontrai Ben Bella dans la librairie de Lotfallah Soliman, tout près du Bureau du Maghreb. Comme tous les nationalistes de langue française, il y venait lire les journaux de Paris et ne négligeait surtout pas L’Équipe. En effet, passionné de football dès l’enfance, il ne dissimulait pas sa brève appartenance à l’Olympique de Marseille, durant sa période de service militaire, ni le plaisir qu’il avait pris à constituer une équipe d’amateurs dans sa petite ville natale. Parmi tous les paradoxes qui jalonnent la vie d’Ahmed Ben Bella, il faut savoir qu’il aurait bien pu devenir footballeur professionnel en France, ou faire une carrière militaire, voire conserver la nationalité marocaine qu’avaient ses parents. Durant la Seconde Guerre mondiale, il sera d’ailleurs versé dans un goum (compagnie) de tabors marocains, en qualité de sergent-chef, puis d’adjudant.

Précisément, quand je fis la connaissance de Ben Bella, voilà près de trente ans, il passait déjà pour avoir la baraka, une réputation formidable de « trompe-la-mort » à toute épreuve, bardé d’une part de citations de l’Armée française et considéré d’autre part comme « très dangereux » dans le fichier de la police. Mais l’époque n’était guère à la confidence et il m’a fallu attendre le nouvel exil que s’impose actuellement Ben Bella pour obtenir qu’il se raconte enfin. J’ai découvert d’ailleurs que sa légende est plutôt en deçà de la vérité. Révolutionnaire professionnel, il ne s’est jamais beaucoup embarrassé de souvenirs. Le peu de papiers et de photographies qu’il pouvait avoir a disparu au cours des perquisitions de l’époque militante et clandestine. Ses dossiers personnels de chef d’État n’ont pas survécu à sa chute, en juin 1965. J’ai rarement vu un homme plus indifférent à cet état de choses. Pour reconstituer son dossier militaire, j’ai recouru aux archives qui, en ce qui concerne les sous-officiers de l’armée française, sont à Pau. Pour disposer du texte de ses citations, il a fallu obtenir que Ben Bella en fît lui-même la demande. Laborieuse démarche, mais il dispose ainsi, aujourd’hui, de tous ses documents militaires, de la première à la dernière croix de guerre!

« Nous les Français »,

dit toujours Ben Bella

en évoquant

la Deuxième Guerre

« Brillants états de service », c’est ce que disait le maréchal Juin à Alain de Sérigny, l’ancien directeur de L’Écho d’Alger, champion de l’Algérie française, peu suspect de la moindre sympathie à l’égard de Ben Bella. « Conduite militaire tout à fait correcte », c’est ce que dit toujours le colonel Argoud, ancien de l’OAS, qui demeure convaincu que, si Ben Bella avait pu devenir officier, il n’aurait jamais choisi « la rébellion ». En 1940, sergent au 14e régiment d’infanterie alpine, Ahmed Ben Bella obtient la Croix de guerre pour avoir abattu un stuka dans le port de Marseille. Et en 1944, au 5e régiment de tirailleurs marocains, il est quatre fois cité, dont deux fois à l’ordre de l’armée, et le général de Gaulle lui remet en personne la Médaille militaire, lors d’un prise d’armes qui consacre l’énorme sacrifice des soldats nord-africains en Italie.

C’est durant la bataille du Monte Cassino que Ben Bella sauve son capitaine, Offel de Villaucourt. Celui-ci, mort aujourd’hui, a raconté les péripéties à ses camarades, en particulier à Antoine Argoud, avec qui il fut à l’École de guerre, de 1951 à 1953, et au général de Camas, négociateur d’Evian et dernier commandant supérieur en Algérie, auquel il fut attaché en qualité de chef d’état-major. Il y a décidément de bien singuliers destins, parallèles et contradictoires, dans l’armée française contrainte à la décolonisation après les déchirements idéologiques de la Seconde Guerre mondiale.

Ben Bella n’a cessé de dire « nous les Français » à chaque fois qu’il évoque sa campagne d’Italie et le combat contre le nazisme. Le choc a été d’autant plus grand pour lui que le 8 mai 1945, jour de « sa victoire », l’armée française d’Algérie, l’aviation et la marine, le général de Gaulle au pouvoir à Paris avec des ministres communistes, réprimèrent férocement les émeutes du Constantinois. Le général Duval mit le paquet, comme on dit, donnant quartier libre à ses tirailleurs sénégalais. Ce fut un terrible massacre.

C’est évidemment ce jour-là que Ben Bella commence à comprendre où se trouve son camp. Il ne joue pas tout de suite la carte de la violence. Mais, comme tous les futurs fondateurs du Front de libération nationale, il sait bien que le 8 mai 1945 est en fait le premier jour de la longue guerre d’Algérie. Responsable de la logistique dès 1953, autrement dit du ravitaillement en armes, voyageant beaucoup entre l’Égypte et le Maroc, souvent en Italie ou en Espagne, il échappa de peu à des attentats organisés par les services français: une bombe dans son bureau du Caire, un tueur à l’hôtel Excelsior de Tripoli. Jusqu’à l’avion d’Air Atlas, en octobre 1956, qui lui vaut à nouveau la prison et commence à confirmer sa vocation de détenu politique permanent, de Monte-Cristo des temps modernes.

L’état-civil et toutes les fiches de police font naître Ahmed Ben Bella, dit « Hemmimed », alias Abdelkader Mebtouche ou Messaoud Mezziani, le 25 juin 1916. Cette date est fausse. Il est né en réalité le 25 décembre 1918. Son père l’avait vieilli de deux ans pour qu’il pût se présenter plus tôt au certificat d’études. Ce père, Embarek Ben Madjoub, était un tout petit paysan près de Marnia, à la frontière algéro-marocaine, et comme il venait de perdre son fils aîné, sachant qu’il aurait besoin d’aide aux champs, il imagina ce stratagème pour gagner deux ans sur l’adversité. De ses cinq fils, seul Ahmed est encore en vie. Deux filles vivent toujours à Marnia. Quant à la mère, elle a atteint un âge très avancé, probablement 96 ans. Dévêtue en 1972, lors d’une visite qu’elle faisait à son fils prisonnier de la Sécurité militaire, elle prit froid et fut emportée par la pneumonie.

Cette femme, tout à fait admirable, toujours ferme et solidaire dans les épreuves qui ne lui furent pas ménagées, sentait la mort venir et pressait son fils de se marier pour qu’il ne restât pas seul dans sa captivité. Elle avait beaucoup de peine à obtenir le droit de visite et craignait les effets de la solitude sur le prisonnier. En 1971, avec l’aide de l’ancien directeur de cabinet du président, Hadj Smaïn, et l’appui du grand mufti d’Alger, un mariage religieux et indissoluble fut consacré. Ben Bella n’y assistait évidemment pas, ni sa future femme, la journaliste Zohra Sellami. Celle-ci avait accepté de devenir l’épouse de l’ancien président, bien qu’elle n’en fût guère proche auparavant; elle passait même pour une adversaire politique. Mais, dès qu’elle put le rencontrer, dans la maison où il était détenu prés d’Alger, elle céda à son charme. Et c’est depuis un couple très uni.

La prison. La prison.

Prisonnier politique

est-ce une vocation?

Zohra Sellami accepta l’emprisonnement dans les deux pièces qui étaient réservées à Ben Bella au Château Holden, du nom du colon anglais qui avait fait construire cette villa isolée proche de Douera, à une vingtaine de kilomètres au sud d’Alger. Lieu d’interrogatoire de l’armée française durant la guerre d’Algérie (on y a trouvé un charnier), la maison abrita des orphelins de guerre et des petits cireurs, jusqu’au coup d’État militaire de 1965. Ce n’est pas seulement par dérision que Ben Bella fut incarcéré dans une de ces maisons d’enfants auxquels il accordait volontiers ses moments de loisir, allant jouer au football et partager un repas avec eux. Non, le Château Holden, isolé dans un grand parc, était très facile à interdire à tout curieux. La Sécurité militaire tirait d’ailleurs sur qui en approchait trop: l’ambassadeur de l’Inde, amateur de pique-nique, faillit n’en pas revenir, après avoir reçu une balle de mitraillette dans son épais turban.

Boumediène (1965):

« Ben Bella est à ma merci,

sous mon talon ».

Après le coup d’État de 1965, Ben Bella, arrêté en pleine nuit et en pyjama, non autorisé à emporter ses vêtements, en déduisit qu’il allait être rapidement exécuté. Détenu d’abord dans une cave du Ministère de la défense (à l’ancien quartier Rignault, siège du nouveau pouvoir comme la villa Joly était le siège de l’ancien), cette présence souterraine permit au colonel Boumediène de diriger son pouce vers le sol et de préciser énigmatiquement à l’ambassadeur de France, Georges Gorse, puis au représentant du général de Gaulle, Jean de Broglie, que « l’ancien président Ben Bella était à sa merci, sous son talon ». Objet d’une surveillance constante, soumis au secret absolu, porte de la cellule toujours ouverte, sous la menace des armes de deux factionnaires toujours muets, Ahmed Ben Bella n’eut personne à qui parler durant huit mois. Assez vite transféré au Château Holden, il connut un régime qu’il appelle lui-même « de tombeau » et qui aurait dû provoquer à court terme la démence. Cantonné dans deux pièces aux fenêtres blanchies à la chaux, surveillé par caméras de télévision et micros, jamais autorisé à se rendre dans le jardin, il eut enfin droit aux visites de sa mère qu’on fouillait méticuleusement, au point de défaire ses nattes, et à qui on imposait en dépit de son grand âge un voyage de trois jours pour lui faire croire que la résidence de son fils n’était pas dans la Mitidja, mais très éloignée d’Alger.

C’est cette captivité que sa jeune femme, Zohra, accepta dès 1971 et jusqu’à l’été 1979. Elle fit la connaissance intime de son mari sous les caméras de la Sécurité militaire et ironise volontiers à ce propos, en ajoutant: « Ils n’en avaient tout de même pas mis dans les waters! » Comme elle ne pouvait avoir d’enfant, elle décida très vite d’adopter deux petites filles, Mehdia et Nourreya, qui partagèrent dés lors la captivité de leur parents, et leur valurent d’ailleurs une pièce supplémentaire et bientôt l’accès à une petite cour intérieure, traversée par un formidable courant d’air. La liberté quoi!

Les conditions s’améliorent quand meurt Boumediène, à la fin de 1978. Mais six mois s’écoulent avant la décision du transfert en résidence surveillée dans le sud, à M’Sila. Période probatoire de dix-huit mois, au terme de laquelle le président Chadli alloue aux Ben Bella une pension de 12 000 dinars (4000 francs français au taux de change réel) et une villa à Alger-Bologhine, en avril 1981. En septembre, c’est le pèlerinage de reconnaissance à La Mecque, puis un voyage aux États-Unis, dans les réserves indiennes.

Et bientôt la décision de ne pas retourner en Algérie. Ben Bella rompt désormais le silence, ne se gêne plus et donne son avis sur tous les problèmes, à commencer par ceux de son pays: l’agriculture « assassinée », l’industrialisation « massive et ruineuse », les revendications kabyles « légitimes », les bavures de la guerre d’indépendance « innombrables », le sort des harkis et des pieds-noirs « à revoir ». Et surtout, à propos du FLN, la formule choc: « Le parti unique est un mal unique! »

L’ancien président

accuse: »l’Algérie

aujourd’hui?

Corruption, incurie! »

A soixante-quatre ans, dont vingt-deux passés en détention, Ahmed Ben Bella dérange. Non seulement, il critique ouvertement le régime du président Chadli Bendjedid, « après lui avoir largement laissé le temps de faire ses preuves », mais il parle ouvertement de « corruption et incurie ». A l’entendre quelques privilégiés ponctionnent financièrement le pays pour investir ailleurs, en Europe et aux États-Unis. Il dépasse d’ailleurs largement les frontières de l’Algérie pour parler de la manière dont la plupart des pays pauvres sont gouvernés. Il déplore aussi la manière dont est mené le dialogue Nord-Sud. Palabre interminable tandis que s’aggrave le grand génocide planétaire par la faim. Bref, dit-il avec Voltaire, le monde est un grand naufrage et chacun croit pouvoir se sauver en criant « sauve qui peut »!

Ben Bella dans la

trappe de l’Histoire?

C’est un peu tôt,

Messieurs!

Que veut Ben Bella aujourd’hui? Contrairement à ce que pensent ses adversaires politiques d’Alger, il n’a aucune ambition nationale. Le pouvoir suprême, il l’a eu et n’a rien pu en faire. J’ai vu en sa compagnie un film tourné lors de son dernier voyage officiel à Oran, le 18 juin 1965, quelques heures avant le coup d’État. Tous ceux qui vont le trahir sont là, attentifs, empressés, humbles, mais déjà maîtres du jeu.

Non, Ben Bella souhaite se battre pour un nouvel ordre mondial. Il se veut militant des droits de l’homme. On l’a vu défiler en faveur de Solidarité, des Afghans, d’Amnesty International. Les livres de Jaulin 1 sur l’extermination des Indiens, qu’il a lus durant sa captivité, l’ont profondément ému. L’ethnocide lui paraît la pire infamie et il n’est pas loin de penser que c’est l’actuel sort des Palestiniens. Il préside la Commission islamique pour les droits de l’homme au sein du Conseil islamique mondial. Ses adversaires ironisent d’ailleurs sur son actuelle attitude religieuse et veulent en faire un marabout anachronique, ce qui est tout à fait contraire à la vérité. Ben Bella a toujours manifesté sa foi en l’Islam, sans affectation. Il situe sa première prise de conscience politique à un jour de son adolescence, où, à l’école primaire supérieure de Tlemcen, son instituteur, tout à sa foi d’Adventiste du Septième Jour, crut bon de traiter le prophète Mohamed d’imposteur!

En 1962, quand Ben Bella devient président de la République algérienne, Boumediène est déjà tout puissant. Il est venu à bout du GPRA, le gouvernement provisoire, et le Bureau politique, qu’il a fait triompher, lui doit tout. Boumediène n’accorde ainsi le certificat de « révolutionnaire » qu’à ceux qui lui sont fidèles depuis 1960 au moins. On le voit bien dans la constitution du premier gouvernement, le 26 septembre 1962, où le dosage n’empêche pas l’armée d’avoir la haute main sur tous les rouages de l’État. Il y a là en germe les éléments du coup d’État du 19 juin 1965. Et, comme Mirabeau l’a dit de la Prusse, « l’Algérie n’est pas un pays qui a une armée, mais une armée qui a un pays ». Ben Bella n’a vraiment rien tenté de sérieux pour réduire le pouvoir de l’état-major. Sans doute parce que celui-ci était le seul organisme moderne en mesure de dépasser les régionalismes, de forger l’État à son image, de centraliser et de hiérarchiser, de contrôler les courants sociaux et idéologiques, bref de faire la loi.

« Ne te fatigue pas,

Si Ahmed…

Nous ne t’écoutons

plus! »

Le 9 septembre 1962, Ben Bella déclare: « L’Armée nationale populaire est à Alger, le Bureau politique a triomphé grâce au peuple… » Croit-il vraiment ce qu’il dit? Le 19 juin 1965, l’armée est toujours « populaire », mais le peuple ne bouge pas quand les officiers de l’état-major arrêtent, dans la nuit, le président Ben Bella qui tente encore d’argumenter. « Ne te fatigue pas, Si Ahmed, lui disent-ils, voilà longtemps que tu parles et que nous ne t’écoutons plus… » L’ont-ils jamais écouté? Il leur a servi de marche-pied, leur a donné le pouvoir, leur a garanti les prébendes. Décidément, il y a déjà longtemps que la guerre d’Algérie est finie!

Mais précisément Ben Bella souhaite recommencer la guerre. Contre l’injustice, l’arbitraire, la faim, le partage inégal des ressources. Cet idéalisme peut faire sourire, mais Ben Bella a pour lui le prestige d’avoir survécu à un régime de haute sécurité, d’avoir moralement toujours fait face, d’avoir su trouver les moyens du sang-froid. C’est en effet un homme tranquille, frugal, indifférent à l’argent, sans besoin particulier, qui ne possède d’ailleurs rien.

Je suis allé avec lui à la prison de la Santé. Il souhaitait revoir la 6e Division, où il fut détenu de novembre 1956 à mars 1959, au régime de la haute surveillance, avec Khider, Aït Ahmed et Boudiaf. La visite commença par un quiproquo de taille. Comme nous nous annoncions à la porte principale, dûment précédés d’une autorisation du garde des Sceaux, le guichetier prévint le directeur par le téléphone intérieur: « Monsieur Ben Barka est arrivé… » Un autre téléphone, arabe, courait les couloirs et bientôt tous les détenus surent quel étrange visiteur était là. Quand nous arrivâmes dans la petite cour où Ben Bella pouvait autrefois taper dans un ballon, ce fut une grande clameur derrière les barreaux. Et le directeur, M. Jaffard, fut aussitôt instamment prié de ne pas sévir contre ceux qui avaient manqué à la discipline en acclamant l’ancien président.

Ce directeur n’était pas à la Santé en 1956-1957, mais il avait la responsabilité de la grande prison de Barberousse à Alger, en 1960-1962, quand le FLN et l’OAS y cohabitaient.

Et il manifestait une certaine inquiétude à l’avouer. Alors, Ben Bella: « C’est le passé, tout ça, et je n’en veux à personne, et en tout cas pas à celui qui nous accueillit, Hyacinthe Mariani, directeur à l’époque où la Santé comptait près de trois fois plus de détenus qu’elle n’en pouvait abriter, presque tous Algériens. J’ai connu, depuis, une autre forme d’emprisonnement, beaucoup plus sournoise et nocive, en Algérie! »

J’ai accompagné aussi Ben Bella, rue Cadet, rue Rochechouart, où il se cacha en 1953, après son évasion de la prison de Blida. La Fédération de France du PPA-MTLD avait déjà ses planques et ses réseaux. Alors que l’administration coloniale assurait qu’il n’y avait rien ou pas grand chose à signaler, la révolution commençait à renforcer son appareil clandestin en métropole comme en Algérie. Le championnat du monde de football, le Mundial de 1954 à Berne, allait permettre une rencontre au sommet entre une délégation venue d’Alger, une délégation venue du Caire et la délégation de la Fédération de France, toutes trois considérées comme « sportives », alors qu’elles avaient à coordonner leur action, à déterminer une politique, à fixer en commun la date de l’insurrection du ler novembre 1954. Déjà, la Suisse jouait un rôle, sans que l’on sût très bien ce qui se tramait. La police fédérale vérifia des identités, découvrit des faux passeports, en tira peut-être des conclusions. L’événement qui se prépare chemine toujours à côté de l’événement qui se fait et qu’on commente à chaud.

C’est pourquoi on ne saurait passer déjà Ben Bella au compte de profits et pertes de l’Histoire.

Homme actif et décidé, il entend servir encore. Il se veut discret, parce que le gouvernement français qui l’accueille lui a rappelé le devoir de réserve. Mais il ne cessera pas de se battre, désormais, pour que le monde fasse meilleure figure. « Après tant d’années de solitude, tant de contrainte hors du cours des hommes et des choses, je me dois d’être présent au monde! ».

1 Voir Robert Jaulin, L’ethnocide à travers les Amériques, Paris, Fayard ,1972 et La paix blanche. Introduction à l’ethnocide, Paris, Seuil, 1972.