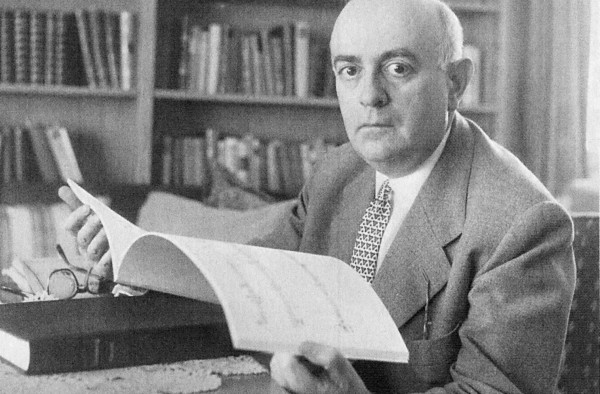

Chez les grands créateurs, la maturité des œuvres tardives ne se compare pas à celle d’un fruit. Elles sont rarement rondes et lisses, mais pleines de rides, voire déchirées ; leur goût n’est pas sucré, et avec leurs épines, leur amertume, elles se refusent à être simplement goûtées ; il leur manque cette harmonie qu’une esthétique néo-classique a coutume d’exiger d’une œuvre d’art, et elles portent davantage la trace de l’Histoire que celle d’une croissance. D’habitude, l’opinion courante explique cela par le fait qu’elles seraient les produits d’une subjectivité ou plutôt d’une « personnalité » qui se manifesterait sans scrupules et qui, pour sacrifier à l’expressivité, briserait la rondeur de la forme, transformant l’harmonie en dissonance douloureuse et refusant la séduction sensuelle au profit de la tyrannie souveraine de l’esprit enfin libéré. On renvoie ainsi l’œuvre tardive vers les frontières de l’art, pour la rapprocher du document ; et en effet, il manque rarement dans les commentaires du dernier Beethoven quelque allusion à sa biographie et au Destin. C’est un peu comme si la théorie de l’art, confrontée à la dignité de la mort humaine, voulait renoncer à ses droits et abdiquer devant la réalité.

On ne saurait expliquer autrement que personne ne se soit jamais vraiment formalisé de l’insuffisance d’une telle approche, qui devient patente dès que l’on considère l’œuvre elle-même et non ses origines psychologiques. Car il s’agit de connaître sa loi formelle – si l’on se refuse à franchir la ligne qui sépare l’œuvre du document, au-delà de laquelle, il est vrai, chaque carnet de conversation de Beethoven sera plus significatif que le Quatuor en do dièse mineur. En tout cas, la loi formelle des œuvres tardives est ainsi faite qu’elles ne se résument aucunement à la notion d’expression. Il y a chez le dernier Beethoven des formes hautement « inexpressives », distanciées, si bien qu’on a pu y lire aussi bien de nouvelles constructions objectivistes et polyphoniques qu’une subjectivité qui ne prenait plus aucune précaution. Ce caractère déchiré n’est pas toujours celui d’une résignation à la mort ou d’un humour démoniaque ; il est très souvent énigmatique en soi, et perceptible même dans des pièces joyeuses, voire idylliques. Cet esprit non sensuel ne recule pas, en effet, devant des indications comme Cantabile e compiacevole ou Andante amabile. Et l’on ne saurait relier directement cette attitude au cliché du « subjectivisme » ; de façon générale, la subjectivité opère dans la musique de Beethoven comme chez Kant, non pas en brisant la forme, mais au contraire en la produisant. L’Appassionata fournirait ici un exemple parfait : sans doute plus dense, plus arrondie, plus « harmonieuse » que les derniers quatuors, mais aussi d’autant plus subjective, plus autonome, plus spontanée. Pourtant, les dernières œuvres lui sont supérieures par leur secret même. En quoi réside-t-il ?

Seule une analyse technique des œuvres en question pourrait nous aider à réviser la conception courante du style tardif. Elle devrait s’arrimer surtout à une particularité que l’opinion commune ignore obstinément : le rôle des conventions. On a parfaitement repéré celui-ci chez le dernier Goethe2 ou le dernier Stifter, mais on le retrouve tout autant chez Beethoven, représentant présumé d’une attitude radicalement personnelle. La question gagne alors en acuité, puisque c’est le premier commandement de toute attitude « subjectiviste » que de ne pas tolérer les conventions et de refondre celles qui sont incontournables selon les impulsions de l’expression. Or c’est justement le Beethoven de la deuxième manière qui avait attiré les figures d’accompagnement traditionnelles dans une dynamique subjective, en formant des voix intermédiaires latentes, en jouant de leur rythme ou de leur tension, par d’autres moyens encore, afin de les plier à ses intentions, voire – comme dans le premier mouvement de la Cinquième Symphonie – en les déduisant de la substance thématique elle-même, pour les arracher à la convention grâce à cette singularisation. Il en va tout autrement chez le Beethoven de la fin. Même là où il se sert d’une syntaxe aussi singulière que celle des cinq dernières sonates pour piano, on rencontre partout, enchâssées dans le langage formel, les formules et les expressions toutes faites de la convention. Elles regorgent de successions de trilles décoratifs, de cadences et de fioritures ; souvent, la convention y apparaît à nu, sans transformation, sans déguisement. Le premier thème de la Sonate opus 110 présente même sans complexes un accompagnement rudimentaire en doubles croches que le Beethoven de la seconde manière n’aurait guère toléré ; la dernière Bagatelle comporte des mesures d’introduction et de conclusion qui sont celles du prélude confus d’un air d’opéra – et tout cela au beau milieu des couches minérales les plus dures du paysage polyphonique et des mouvements les plus ténus d’un lyrisme hermétique. Aucune exégèse de Beethoven, ni sans doute d’aucun autre style tardif, ne saurait nous satisfaire si elle explique ces fragments conventionnels seulement de façon psychologique, comme une indifférence à l’apparence. Car l’art trouve toujours son essence uniquement dans l’apparence. Le rapport entre les conventions et la subjectivité doit lui-même être compris comme la loi formelle qui fait naître la teneur des œuvres tardives, pour autant qu’elles veuillent signifier davantage pour nous que des reliques touchantes.

Or cette loi formelle se manifeste précisément dans la pensée de la mort. Si les droits de l’art prennent fin face à la réalité de la mort, celle-ci ne peut assurément s’intégrer immédiatement dans l’œuvre comme son « sujet ». Imposée aux créatures et non pas aux œuvres, la mort apparaît depuis toujours dans l’art de manière détournée : en tant qu’allégorie. Une interprétation psychologique passe à côté de cela : en déclarant que la subjectivité mortelle est la substance de l’œuvre tardive, elle espère pouvoir saisir sans reste la mort dans l’œuvre d’art ; voilà le couronnement trompeur de sa métaphysique. Elle remarque certes la violence explosive de la subjectivité au sein de l’œuvre tardive, mais va la chercher dans la direction opposée à celle qu’elle suit dans l’œuvre – dans l’expression de la subjectivité elle-même. Mais en vérité, mortelle elle-même et au nom de la mort, la subjectivité disparaît de l’œuvre. Dans les œuvres tardives, la violence de la subjectivité, c’est ce geste de sursaut avec lequel elle quitte les œuvres. Elle les fait exploser non pour s’exprimer, mais pour se défaire de manière inexpressive de l’apparence illusoire de l’art. Des œuvres, elle laisse derrière elle de simples débris ; elle ne se communique plus qu’à travers des creux, comme au moyen d’un langage chiffré. Touchée par la mort, la main du maître met à nu la masse de matériaux sur lesquels elle travaillait auparavant ; leurs fissures et leurs crevasses, témoins de l’impuissance finale du Moi devant l’Être, constituent son œuvre ultime. D’où la surabondance de matériaux dans le dernier Faust et les Années de pèlerinage de Wilhelm Meister, d’où encore ces conventions que la subjectivité ne pénètre et ne domine plus, mais laisse subsister telles quelles. Quand la subjectivité s’évade, des éclats de la convention retombent : en tant que débris, délabrés et abandonnés, ils se transforment finalement eux-mêmes en expression, n’indiquant plus dorénavant le moi isolé, mais l’essence mythique de la créature et de sa chute, dont les œuvres tardives sculptent en quelque sorte symboliquement les degrés, en des instants immobilisés.

Or cette loi formelle se manifeste précisément dans la pensée de la mort. Si les droits de l’art prennent fin face à la réalité de la mort, celle-ci ne peut assurément s’intégrer immédiatement dans l’œuvre comme son « sujet ». Imposée aux créatures et non pas aux œuvres, la mort apparaît depuis toujours dans l’art de manière détournée : en tant qu’allégorie. Une interprétation psychologique passe à côté de cela : en déclarant que la subjectivité mortelle est la substance de l’œuvre tardive, elle espère pouvoir saisir sans reste la mort dans l’œuvre d’art ; voilà le couronnement trompeur de sa métaphysique. Elle remarque certes la violence explosive de la subjectivité au sein de l’œuvre tardive, mais va la chercher dans la direction opposée à celle qu’elle suit dans l’œuvre – dans l’expression de la subjectivité elle-même. Mais en vérité, mortelle elle-même et au nom de la mort, la subjectivité disparaît de l’œuvre. Dans les œuvres tardives, la violence de la subjectivité, c’est ce geste de sursaut avec lequel elle quitte les œuvres. Elle les fait exploser non pour s’exprimer, mais pour se défaire de manière inexpressive de l’apparence illusoire de l’art. Des œuvres, elle laisse derrière elle de simples débris ; elle ne se communique plus qu’à travers des creux, comme au moyen d’un langage chiffré. Touchée par la mort, la main du maître met à nu la masse de matériaux sur lesquels elle travaillait auparavant ; leurs fissures et leurs crevasses, témoins de l’impuissance finale du Moi devant l’Être, constituent son œuvre ultime. D’où la surabondance de matériaux dans le dernier Faust et les Années de pèlerinage de Wilhelm Meister, d’où encore ces conventions que la subjectivité ne pénètre et ne domine plus, mais laisse subsister telles quelles. Quand la subjectivité s’évade, des éclats de la convention retombent : en tant que débris, délabrés et abandonnés, ils se transforment finalement eux-mêmes en expression, n’indiquant plus dorénavant le moi isolé, mais l’essence mythique de la créature et de sa chute, dont les œuvres tardives sculptent en quelque sorte symboliquement les degrés, en des instants immobilisés.

Ainsi, les conventions deviennent expressives chez le dernier Beethoven en tant que représentation nue d’elles-mêmes. La nouvelle concision de son style, souvent remarquée, remplit cette fonction-là : elle ne veut pas tant purger le langage musical des formules toutes faites que libérer celles-ci de l’illusion que le sujet les maîtriserait : la formule libérée, détachée de la dynamique, parle pour elle-même – mais cela uniquement en cet instant où la subjectivité, sur le point de s’enfuir, passe à travers elle et l’illumine soudain de son intention ; d’où ces crescendos et ces diminuendos qui, apparemment indépendants de la construction musicale, l’ébranlent si souvent chez le dernier Beethoven.

Il ne ramasse plus alors le paysage, maintenant abandonné et aliéné, en une image. Il l’éclaire de ce feu qu’alluma la subjectivité, qui heurte en sa fuite les parois de l’œuvre, obéissant à sa dynamique propre. Son œuvre tardive reste placée sous le signe du processus – mais ce n’est plus un développement, c’est l’étincelle qui court entre deux extrêmes, ne tolérant plus aucun centre sûr, ni aucune harmonie spontanée. Extrêmes que l’on doit entendre strictement au sens technique : entre d’un côté l’homophonie, l’unisson, la formule significative, et, de l’autre, la polyphonie, qui s’élève immédiatement au-dessus d’elle. C’est la subjectivité qui soude par la force ces extrêmes l’espace d’un instant ; c’est elle qui charge de ses tensions une polyphonie compressée, qui la brise dans l’unisson puis s’en échappe, laissant derrière elle le son mis à nu ; c’est elle encore qui installe la formule conventionnelle comme le monument de ce qui a été, et dans lequel la subjectivité pétrifiée se conservera elle-même. Quant aux césures, ces arrêts brusques qui caractérisent tout particulièrement le dernier Beethoven, ce sont les moments de cette fuite – l’œuvre se tait à l’instant où elle est abandonnée et où elle retourne ses creux vers l’extérieur. C’est alors seulement que le fragment suivant s’enchaîne, cloué là par une subjectivité qui s’évade, et lié à la vie ou à la mort au sort du précédent. Car le secret gît entre deux fragments et ne peut être invoqué autrement que par la figure qu’ils forment ensemble. Voilà qui éclaire le contresens d’une troisième manière de Beethoven qualifiée « d’objective et subjective à la fois ». Ce qui est objectif, c’est le paysage morcelé ; subjective est cette unique lumière qui l’éclaire encore tant soit peu. Beethoven n’en réalise pas la synthèse harmonieuse. Sa puissance dissociative les arrache l’un à l’autre dans le temps, afin de les conserver peut-être pour l’éternité. Dans l’histoire de l’art, les œuvres tardives sont les catastrophes.

Notes

2 Comme le signale Rolf Tiedemann dans son édition de l’ouvrage posthume Beethoven d’Adorno (Suhrkamp, 1994, p. 357), celui-ci avait lu en particulier l’ouvrage sur la langue du dernier Goethe (Ernst Lewy, Zur Sprache des alten Goethe, Berlin, 1913).

Extrait de Theodor W. ADORNO, Le style tardif de Beethoven In : Moments musicaux, Genève : Éditions Contrechamps, 2003. (http://books.openedition.org/contrechamps/1053)